Elektrisierend:

Wie die Batterieforschung brummt –

und auch mal stockt

Strengere Klimaziele, Energiewende und Elektromobilität – der globale Bedarf an elektrischer Energie und damit an sicheren, innovativen und nachhaltigen Erzeugungs-, Speicherungs- und Nutzungssystemen wächst stetig. Da sind Batterie- und Energieforschung sowie -entwicklung gefragter denn je – die Schlagzeilen zu neuen Entwicklungen steigen an. Doch wie es nur mithilfe vieler Fehlversuche, durch Austausch und Diskussion in der wissenschaftlichen Community zu den wenigen erfolgversprechenden Technologien kommt, bleibt der Öffentlichkeit meist verborgen. Die Entwicklung hochleistungsfähiger Batteriesysteme ist jedoch ein äußerst komplexes Forschungsfeld – und so kommt es ganz besonders auf ein interdisziplinäres Wissenschafts- und Forschungssystem an, das Ideen teilt und so als Ganzes wächst.

Die Batterieforschung in Deutschland ist laut einem Bericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gut aufgestellt und international sichtbar. Nicht zuletzt dank zahlreicher Förderinitiativen sowohl des BMBF als auch des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) wurde die hiesige Forschungslandschaft in den letzten Jahren sowohl im universitären als auch im außeruniversitären Bereich stark ausgebaut. Zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Deutschland sind mit der Erforschung und Entwicklung entsprechender Systeme beschäftigt (siehe Abbildung 1), aber auch auf internationaler Ebene gibt es zahlreiche Forschungsverbünde.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der "hot spots" der Batterieforschung in Deutschland. Bild: BMBF

Seit 2007 unterstützt der Bund die Batterieforschung; 2018 wurde das Dachkonzept "Forschungsfabrik Batterie" beschlossen, das alle bisherigen Fördermaßnahmen und -programme zur Batterieforschung unter einem Dach vereint und weiterentwickelt. Mit 100 Millionen Euro fördert das BMBF in dem Rahmen vier neue Kompetenzcluster. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das im so genannten Batterietechnikum mit verschiedenen Instituten seit vielen Jahren an innovativen Energiespeichersystemen arbeitet, ist an allen vier Clustern beteiligt, an zwei davon als Koordinator. Einer der Koordinatoren ist der Materialwissenschaftler Professor Dr. Helmut Ehrenberg. Als Leiter des Instituts für Angewandte Materialien – Energiespeichersysteme (IAM-ESS) erforscht er neue Materialien zur Energiespeicherung für Lithium-Ionen-Batterien und Post-Lithium-Systeme – und kennt sich aus: mit Durchbrüchen, aber auch mit Rückschlägen.

LLTO: Elektroden-Material mit Potenzial

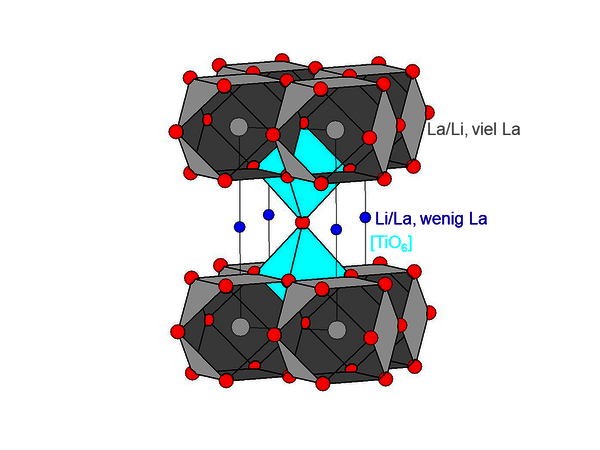

Ein Beispiel für ein kürzlich (2020) am IAM-ESS mitentwickeltes Material ist das Anodenmaterial Lithium-Lanthan-Titanat mit Perowskit-Kristallstruktur (LLTO).

Abbildung 2: Aufbau des neu entwickelten LLTO-Anodenmaterials. Bild: KIT

„Es mag ein wenig abstrakt klingen, doch eigentlich handelt es sich bei dem Material um ein recht stabiles Gerüst, in das sich die positiv geladenen Lithium-Ionen ohne Mühe hinein- und hinausbewegen können“, erklärt Helmut Ehrenberg. Das Material wies vielversprechende Eigenschaften auf: Es hatte, verglichen mit anderen, etablierten Anoden-Materialien für Li-Ionen-Batterien, eine erhöhte Energie- und Ladedichte sowie eine gesteigerte Laderate. Auch die Sicherheit und Langzeitstabilität des Materials konnten verbessert werden, ohne eine Verkleinerung der Partikel von der Mikrometer- auf die Nanometerskala durchzuführen. „Doch wie es oft bei solchen Entdeckungen vorkommt, hatten wir leider ein Problem, für das wir keine Lösung wussten“, berichtet Ehrenberg. So konnte zwar eine hohe Energiedichte erreicht werden – allerdings änderte sich die Zellspannung im Laufe des Ladens sowie Entladens erheblich. „Das ist für die Anwendung leider nicht praktikabel – eine klassische Glühbirne beispielsweise würde mit einer voll geladenen LLTO-Batterie hell leuchten und im Laufe des Entladens immer dunkler werden.“ Das Forscherteam um Ehrenberg experimentierte mit unterschiedlichen Ansätzen, die jedoch nicht zur Lösung des Problems führten.

Kein Durchbruch – auch ein Grund zum Publizieren

„Aufgrund des vom Ladezustand abhängigen Redox-Potenzials lohnte sich die Hochskalierung und Modellfertigung leider nicht“, berichtet Ehrenberg. „Da die sonstigen Eigenschaften des Materials jedoch definitiv Potenzial haben, haben wir unsere Ergebnisse im Juli 2020 veröffentlicht, um sie anderen Forschern auf dem Gebiet zugänglich zu machen. Es gibt zehntausende Batterieforscher weltweit – vielleicht hat jemand mit ganz anderer Expertise eine zündende Idee oder muss in einem ähnlichen Arbeitsumfeld zumindest nicht die gleichen Fehlversuche wie wir machen.“ Publikationen, wissenschaftliche Veröffentlichungen, sind das Rückgrat wissenschaftlicher Forschung. So gab es 2017 laut dem US-amerikanischen National Center for Science and Engineering Statistics weltweit fast 2,5 Mrd. Veröffentlichungen im Bereich der Natur- und Ingenieurswissenschaften, rund 106.000 allein in Deutschland. „Es geht bei der Veröffentlichung von Ergebnissen eben nicht um die Eitelkeitspflege des Wissenschaftlers“, erklärt Ehrenberg. „Der Hauptgrund ist, anderen Personen mit ähnlichem Fachwissen Informationen zur Teilhabe zur Verfügung zu stellen, um aufeinander aufzubauen und gemeinsam weiter zu kommen.“

„Wating for the Phone to ring“

Inzwischen, ein Jahr später, haben über 10 000 Menschen die Publikation online abgerufen und sie wurde 16-mal zitiert. „Doch scheint bisher leider niemand eine Lösung gefunden zu haben“, berichtet Ehrenberg. „Im Normalfall würde man sonst vom entsprechenden Kollegen informiert werden.“ Dies geschehe meist persönlich durch Kontaktaufnahme über die bei der Publikation hinterlegten Kontaktdaten. „Oder“, fügt Ehrenberg mit einem Schmunzeln hinzu „vielleicht ist auch schon jemand so weit gekommen, dass er sich sein System hat patentieren lassen, um damit Geld zu verdienen. Dann wiederum hören wir wohl gemeinsam aus den Medien davon.“

Kommentare

Keine Kommentare gefunden!